Kami kembali bergerak susuri jembatan rel kereta api. Saya dibonceng Rio yang menggunakan “Honda Pak Keuchik”, katanya, merujuk pelat merah pada sepeda motor bebek yang dikemudikannya.

#Beberapa hari sebelumnya,Yamaha Vixion Rio kemalingan di masjid, mari doakan ia segera dapat yang baru. Satu sisi baiknya juga orang jaman dulu tak punya kendaraan pribadi, jadi tak banyak curanmornya.

Photo: Makmur Dimila

Photo: Makmur DimilaKondisi jalan masih sama. Dalam beberapa menit, kami berhasil mencapai Kali Dua, Kali Lhee, dan Kali Peuet. Dengan rentang jarak antara satu jembatan dengan jembatan berikutnya hanyalah sekitar lima menit berkendara di jalanan off road.

Sebaiknya dibaca: Nostalgia Kereta Api Aceh di Pidie (2)

Kami memang berhasil melampaui empat dari 44 alur sungai Krueng Peuet Ploh Peuet pada sore itu. Ibarat pepatah: “sekali dayung, dua tiga sungai terlampaui”, #eh, tidak cocok ya.

Tiga jembatan pertama masih kokoh dengan pilar-pilar bercat kuning. Sedangkan jembatan keempat, pilar-pilarnya dibiarkan telanjang dan berkarat.

Digelar tiga baris papan di antara rel kereta api yang yang masih menempel rapat di kerangka titi. Tak seindah tiga jembatan di Kali Sa, Dua, dan Lhee, yang bisa saja fotogenik untuk pemotretan pre-wedding.

Kesemua jembatan itu sudah dialih-fungsikan menjadi jalur penyeberangan bagi lalu-lintas pengangkut hasil kebun. Di bawahnya mengalir air kuning kecokelatan. Dengan hutan yang lebat di sekitar.

Maulana ingin bawa saya ke Kali Limong. Tetapi jalurnya yang digenangi lumpur, juga dipersulit oleh laju ban mobil pengangkut kayu yang menyelip saat kami singgah sebentar di aliran Kali Limong.

Kata pekebun yang melintasi jalan, kami harus seberangi sungai jika ingin melihat jembatan bekas laju kereta api hingga tembus ke Lamtamot. Lantai titi sudah tidak ada lagi.

Pun hari sudah petang, kami pilih kembali ke Pasar Paloh.

***

Di Desa Geuleudieng, Padang Tiji, saya dibawa Boy temui Aisyah, 73 tahun. Ia pernah beberapa kali naik kereta api dari Stasiun Padang Tiji ke Stasiun Koetaradja. Sebelum insiden jatuhnya gerbong yang menurutnya tak ada korban meninggal.

Semasa kelas tiga SD, setiap libur sekolah, Aisyah menyempatkan diri jalan-jalan ke Banda Aceh, dengan kereta api. Bersilaturrahmi ke rumah pamannya juga kakeknya di Kawasan Peunayong.

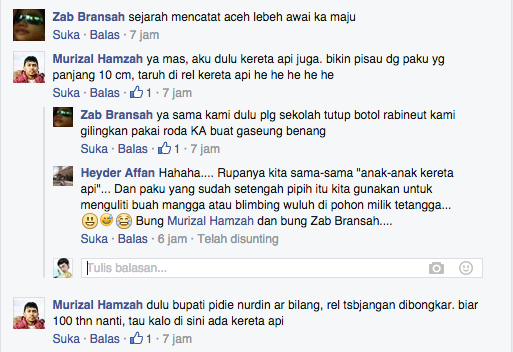

Dia sering lihat, warga sekitar stasiun kreatif menciptakan hiburan di rel kereta api.

Ketika peluit semboyan kereta berbunyi dari arah Gogo, warga berlarian mendekati rel. Berlomba-lomba menaruh tutup botol ie limon—minuman ringan berkadar soda rendah dalam botol kaca kecil—di atas badan rel. Atau dibaringkan paku pada rel untuk dijadikan bakal mata pisau.

Saat kereta telah berlalu, tutup botol limun dan besi yang sudah pipih dan bundar itu dipungut kembali. Kemudian dibuat mainan seperti gasing dan yoyo.

Sementara Aisyah, masuk dalam gerbong, duduk berhadap-hadapan dengan penumpang lain. Naik pula para penjaja makanan.

“Na ureueng mukat pisang wak, pisang abee, lagee nyan,” ceritanya, penjual makanan seperti pisang monyet dan pisang lainnya.

Pengemis pun banyak setiap Aisyah naik kereta api di Padang Tiji. Namun ia cukup terkesan dengan pemandangan kawanan gajah di hutan-hutan.

Satwa itu tak terusik oleh “tut…tut…” suara laju kereta api. Justru menghibur para penumpang dengan lirikan matanya.

Berapa tarif sekali naik kereta api Padang Tiji-Banda Aceh saat itu?

Transaksi jual-beli barang dan jasa pada masa kecil Aisyah—pun seingat Jasmani—ialah uang logam putih dengan nominal sen dan rupiah.

“Sigeutep, Sitali, Sisuku, Sirupia,” sebut Aisyah, mengurutkan dari nilai terkecil. (Sigeutep diterjemahkan lafalnya dari kata 1 Ketip).

“Sigeutep adalah 10 sen, Sitali 25 sen, Sisuku 50 sen, Sirupia sama dengan 100 sen,” tutur Jasmani, dalam kesempatan berbeda.

Menurut mereka, tarif dari Sigli-Banda Aceh tak lebih dari 1 Rupiah saat itu, atau Rp 100 ribu untuk masa kini.

Seandainya sekarang masih hidup transportasi kereta rute Sigli-Banda Aceh, itu tarif yang tak mahal bila diukur dengan pemandangan yang akan saya nikmati selama perjalanan melintasi hutan dan lembah Seulawah.

***

Selain di Padang Tiji, saya sempat datangi bekas Stasiun Lameulo, di Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti, terpaut sekitar 37 km ke selatan Padang Tiji.

Ruangan utamanya, menurut Amar pemuda Lameulo, sering digunakan sebagai gedung olahraga atau kegiatan umum lainnya. Bekas relnya sudah tertimbun ragam jenis bangunan di sekitar: toko-toko dan kedai umumnya.

Di bekas Stasiun Seulimum, yang dulu menjadi tempat transit penumpang kereta api dari Sigli tujuan Banda Aceh, menurut kawan kelahiran Seulimum, rel kereta api sudah tertimbun tanah dan stasiunnya tak ada lagi.

“Namun, orang-orang akan bilang pergi ke tasiyôn jika ingin pergi ke desa tempat berdirinya stasiun kereta api dulu,” kata Siti.

Sebaiknya dibaca: Nostalgia Kereta Api Aceh di Pidie (1)

Kini, rute kereta api Aceh-Sumatera tinggal kenangan. Memori terindah kadang hanya bisa saya saksikan di halaman Swalayan Barata di Jalan Sultan A Mahmudsyah, dekat Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Dipajang lokomotif hitam dan gerbong barang, satu-satunya keping sejarah kereta api Aceh yang tersisa dan tampak dekat di mata.[]

Writer: Makmur Dimila

Berjalanlah… dan ceritakan pengalamanmu

NOTE: Jika ada data sejarah kereta api Aceh versi Safariku ini yang keliru, mohon disampaikan di komentar atau email ke safarikoe@gmail.com

Terima kasih kepada siapa saja yang telah menyumbang segala bentuk bantuan dalam penelusuran sejarah kereta api yang singkat ini.

Photo: Makmur Dimila

Photo: Makmur Dimila