Kabupaten Pidie yang gersang susungguhnya basah oleh keping-keping sejarah yang sulit diungkap. Sebasah jalan desa saya lalui dari Kecamatan Mila hingga Kecamatan Padang Tiji, pada minggu ketiga November 2015.

Ketika itu, saya coba temukan serpihan “kisah hidup” kereta api Aceh-Sumatera Utara di Kabupaten Pidie. Berangkat dari fakta tidak-adanya monumen sejarah di daerah lumbung perantau ini yang kiranya mampu menyedot perhatian wisatawan.

Saya dan Boy jumpai Rio di Kota Sigli. Kota yang pada masa Pemerintahan Belanda memiliki salah satu stasiun kereta api terbesar di Aceh. Kini jejaknya tertimbun hiruk-pikuk pertokoan dan gedung olahraga di Alun-alun.

Roda sepeda motor kami melintasi jalanan beraspal mulus 13 km ke timur Kota Sigli. Lajunya kami pelankan saat tiba di depan Masjid Bruek—Masjid Agung Raudhaturrahman Padang Tiji yang berbentuk seperti tempurung kelapa raksasa.

Akan ke Banda Aceh jika belok kanan setelah itu, tetapi kami jalan lurus memasuki area Pasar Padang Tiji. Menuju Jalan Rel Kereta Api yang melintasi Desa Pasar dan Desa Trieng, Kemukiman Paloh.

Tak jauh dari hingar-bingar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya, kami singgah di Warung Dek Gam. Menemui Maulana, yang akan tunjukkan saya sisa-sisa sejarah kereta api Aceh tempo dulu.

Sejenak kami “welcome drink” di warung kopi yang (sudah) sediakan wi-fi gratis itu. #Waw, wi-fi masuk desa!

Bukan sembarang ngopi. Sejatinya kami sedang duduk di atas kompleks monumen sejarah Indonesia.

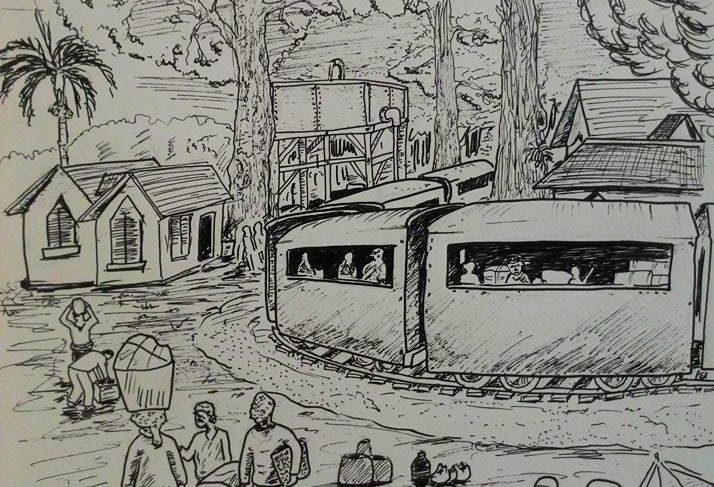

Dulunya, Desa Pasar (dulu Leuhob)-Trieng, Padang Tiji, adalah pusatnya aktivitas perkereta-apian Indonesia untuk jalur Sigli-Banda Aceh.

Kedai kayu bercat kuning ini diapit jalan desa di sisi selatan dan bekas rel kereta api di utaranya. Pohon asam jawa sepelukan orang dewasa, dengan dedaunan kecil hijau yang rindang, meneduhkan suasana.

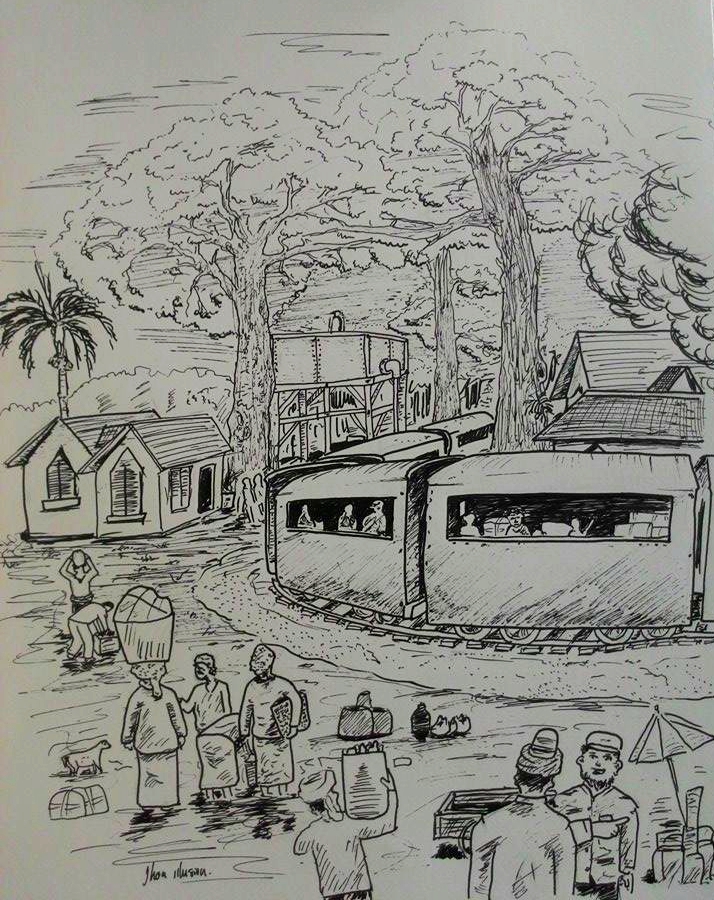

Sri Maywati, yang menyajikan kami kopi aceh robusta sore itu, pernah merasakan serunya naik Atjeh Tramp (baca: aceh trem), nama untuk kereta api Aceh pada masa itu.

“Kalau tunggu kereta api di sini (kedainya_red), di Gogo sana sudah terdengar bunyi klakson dari lokomotif,” kenang Sri, menyebut Stasiun Gogo terpaut beberapa km dari Stasiun Padang Tiji. “Bunyinya lama.”

Jalur kereta api Aceh-Sumatera pertama kali beroperasi untuk rute Koetaradja-Ulee Lheue pada 1876, hanya untuk mobilisasi keperluan militer Belanda. Hingga dibukanya jalur Indrapuri-Lambaro pada 1882 disusul rute Koetaradja-Lamnyong empat tahun kemudian. Baru difungsikan untuk transportasi umum pada 1898 dengan dibangunnya jalur Koetaradja-Seulimum dilanjutkan lintasan Seulimum-Sigli-Lhokseumawe pada 1900.

Stasiun Padang Tiji berdiri di tengah-tengah tanah lapang. Para penumpang sembari menanti kereta api bisa memandang panorama sepasang Gunung Seulawah, Agam dan Inong, di utara sana, yang menyembul di atas garis datar bukit barisan.

Sepanjang usia Sri antara enam sampai delapan tahun, ia sering dibawa ibunya yang kuliah ke Banda Aceh.

Setiap akan ke Koetaradja, ibunya menyiapkan bu kulah—nasi dibungkus daun pisang terlayur sehingga menuai aroma daun yang memicu selera makan—untuk disantap saat makan siang tiba.

Penumpang di dalam gerbong duduk di bangku saling berhadapan. Menyisakan space (ruang kosong) di tengah-tengahnya untuk lalu-lalang peminta-minta atau penjaja makanan.

“Berangkat pagi dari Stasiun Padang Tiji, tiba di Lamtamot siang hari, penumpang turun menyeberangi sungai,” kisahnya.

Para penumpang tak berani naik gerbong yang hitam kelam oleh asap kayu bakar untuk menghasilkan tenaga uap itu, saat melintasi jembatan di atas Krueng Peuet Ploh Peuet—satu sungai yang memiliki 44 alur—yang lebar.

Hanya dua masinis yang berdiri di kiri-kanan mesin lokomotif dan beberapa penumpang yang berani saja, mau melalui jembatan itu hingga sampai ke stasiun.

Setelah penumpang kembali masuk gerbong di Stasiun Lamtamot, perjalanan Sigli-Koetaradja mengambil istirahat agak lama di pemberhentian selanjutnya, Stasiun Seulimum. Tepat tengah hari.

Sekitaran stasiun. Sebuah sungai mengalir di bawah sana. Warung makan menyambut penumpang yang kelaparan usai tempuhi perjalanan panjang melintasi lekuk-lekuk pegunungan Seulawah. Melelahkan.

Sri hanya melahap bu kulah bersama ibunya. Tak makan di warung. Tapi lain kisah dengan Jasmani, 61 tahun, warga Metareuem, Kecamatan Mila, ketika ia dua kali pergi ke Banda Aceh dengan kereta api dari Sigli.

Dia selalu mampir ke warung makan di sekitar stasiun bersama orangtuanya.

Ingat betul bahwa ia selalu disuguhi nasi putih dengan menu ungkot iet (ikan jelawat/Leptobarbus hoevenii) sebesar tapak tangan dewasa. Ikan yang dijala penjual nasi dari sungai di sekitar Stasiun Seulimum.

“Gula u, gula u, gula u…”

Jasmani juga kerap didatangi penjual gula u, yaitu penganan terbuat dari daging kelapa dicampur tepung dan gula aren yang dibungkus menyerupai tabung dengan ôn geursông (daun pisang kering/kelaras); lebih halus dari halua, salah satu kue kering khas Pidie yang banyak dijumpai ketika musim panen padi.

“Èh lilén, èh lilén, èh lilén…“

Penjual es lilin pun ingin dagangannya laku. Jasmani melihat es batangan berwarna merah cerah dengan gagang terbuat dari lidi.

“Rasa esnya itu enak sekali, tidak seperti es lilin pada masa kalian sekolah,” ungkapnya.

Dia bersama orangtua dan calon penumpang kereta api Aceh lain, biasanya jalan kaki dari Metareuem, Kecamatan Mila, sepanjang 18 km ke Stasiun Sigli di Kota Sigli. Baru ada satu-dua mobil saat itu.

Ada tiga jalur kereta api di Stasiun Sigli, yaitu jalur kereta biasa untuk rute Sigli-Lameulo dan rute Sigli-Padang Tiji serta jalur kereta cepat (sneltrain) untuk rute Sigli-Banda Aceh.

Namun penumpang tujuan Banda Aceh jika tiba di stasiun lebih cepat, akan habiskan banyak waktu di stasiun. Menunggu lokomotif uap yang tadinya terpisah, akan menyambungkan ekornya dengan gerbong bila sudah dipenuhi penumpang.

Dibunyikanlah klakson semboyan yang memekakkan telinga, tanda akan segera berangkat. Sekitar jam 8 pagi.

“Syöh, syöh, syöh…, su geuritan,” Jasmani memeragakan suara kereta api yang disebutnya “geuritan”.

Roda lori kereta api berputar di atas rel selebar satu meter. Asap membubung tinggi dari mesin uap di lokomotifnya. Dua masinis di samping mengontrol laju juga bertugas menjaga penguapan. Menyodorkan kayu bakar ke lidah api dalam tungku di bawah penampung air kereta api Aceh ini. [Bersambung]

Writer: Makmur Dimila

Berjalanlah… dan ceritakan pengalamanmu 🙂

NOTE: Jika ada data sejarah kereta api Aceh versi Safariku ini yang keliru, mohon disampaikan di komentar atau email ke [email protected]

One thought on “Nostalgia Kereta Api Aceh di Pidie (1)”